厄運之地:給崩世代的建言 | 如何做好生意 - 2024年11月

厄運之地:給崩世代的建言

「厄運之地,

錢財在那兒高高堆起,人們卻衰敗凋零。」

這首詩,描寫的不就是當下的世界?

我們是如何走到這般困境的?我們又該如何走出去?

《戰後歐洲六十年》作者東尼•賈德,從歷史裡找尋未來的答案

當下年輕人面對的世界

這一代的年輕人面對的是比過去更嚴酷的世界。畢業即失業,不然就是得遷就低到谷底的薪資,才能獲得僅可糊口的工作,甚至別無選擇,只能勉強接受非典型就業形態;想買房,房價貴得嚇人;想貸款,有錢人能得到的貸款額度竟然比底層人民還高;機會變少,挫折變多。富者越富,窮者恆窮;錢財如潮水流過,卻集中在少數人手裡。

追究這人類社會發展的失序現象,作者說,這不是年輕人不夠努力的問題,是我們的世界在某個時間點丕變了。在這個劇變的世界裡,敵人不明確,不知道要跟誰討公道;一切回歸市場競爭法則,一失足就落入深淵,沒有依靠之岸。

歷史教我們的事

這番局面,我們人類其實在十九世紀末便曾面臨過;當時帝國主義正盛、工業化帶給都市工人貧富不均慘況,許多人類心智為此一困境絞盡腦汁,推陳出各式各樣應對之策。二次大戰後,人類曾經以社會安定為政治目的,政府在社會福利項目的支出大幅提升,那是人類生活發展的黃金期:貧富差距小、社會較穩定,人與人之間的信任感也比較深厚。

直到一九八○年代,新自由主義以真理之姿席捲世界、滲透社會福利國家。讓看不見的市場力量主導一切,社會運作以 效率為師,資本以全球尺度到處流竄,犧牲的是社會正義,拋棄的是社會安全網。金錢的重要性超越價值選擇,成為推動政策方向的引擎,私有化優於公部門變成一種迷思。

困惑者指南

二○○八年金融危機是這波困境的高潮,「社會共同體」變成碎片。在無力感充斥的後金融危機世界,作者提出他的「困惑者指南」,那就是重新思考「共同體」的意義,透過政治重建人類相互依賴的公共生活。

首先,作者主張,當代知識分子不該只對容易做出抉擇的倫理議題發表意見,而是應該掌握公共政策的精確細節與本質,不該把治理的問題留給政策專家與「智庫」,例如:數學化的經濟問題看似晦澀,但其實是被專家的態勢過分威嚇了。又例如:我們應該從非常實際與技術細節的角度討論:我們還能負擔得起全民退休金計劃、失業補貼、文藝贊助、低學費的高等教育嗎?還是這些福利與服務的耗費已經超過可以承擔的程度?

其二,公共政策最重要的是關心「分配」問題,我們應投注精力消解貧富不均。「比起把玉米的價格壓低到窮人能買得起的範圍,還不如讓窮人有錢到能買得起玉米。」作者認為,從經濟學角度來說,貧富差距越大的社會,運作起來越沒效率。

歷史經驗告訴我們,為了共同目的而一起行動,可以帶給個人巨大的滿足感。如果我們一直忽視社會的不均狀態,很快就會喪失對同胞之愛的感受力;而同胞之愛,儘管作為一個政治目標時無比的愚蠢,卻是政治本身存在的必要條件。在各種不均的社會裡,嫉妒與怨恨會帶來破壞性的影響;然而在較平等的條件下,這些負面影響可以得到顯著的緩解,平等主義的國家其監獄人口較少就是一個例證。

作者提供非常多關於如何重新思考「共同體」的線索,那些新創的語言將反轉我們思考公共事務的方式,可做為我們參與公共事務的指南,深化台灣各處社會運動的努力,不論是反貧窮、反核、1985聯盟、反媒體壟斷、反迫遷(關心居住正義)、農村再生。對於一般公民來說,奪回監督政府的權力,強化公部門的正義施行,都可以在這本書找到啓發。

作者簡介

東尼.賈德 Tony Judt,1948~2010

1948年生於倫敦,在英國劍橋大學國王學院和法國巴黎高等師範學校受教育,在劍橋、牛津、伯克萊、紐約大學執過教鞭。2008年被診斷為「運動神經元疾病」(俗稱漸凍人),2010年病逝於紐約。在紐約大學任職時,擔任雷馬克研究所所長。雷馬克研究所是他於1995年所創設,專門研究歐洲事務。

他常為《紐約時報書評》、《泰晤士報文學副刊》、《新共和》雜誌、《紐約時報》撰文。其名著《戰後歐洲六十年》名列《紐約時報書評》2005年十大好書,並贏得外交關係理事會亞瑟.羅斯圖書獎(Arthur Ross Book Award),入圍普立茲獎決選名單,和撒繆爾.強森獎決選名單(Samuel Johnson Prizes)。2007年,獲頒漢娜.鄂蘭獎,2009年贏得歐威爾獎(Orwell Prize)的終身成就特別獎。

譯者簡介

區立遠

台大哲學碩士,德國杜賓根大學古典文獻學碩士,目前為政治大學外語中心教師。翻譯作品《一九三三:一個猶太哲學家的德國回憶》(行人)、《疾病與權力》(左岸)

導論 困惑者指南

第一章 我們現在的生活方式

第二章 我們失去的世界

第三章 政治的不可承受之輕

第四章 向所有那些告別?

第五章 該做些什麼?

第六章 未來事物的樣態

結語 在社會民主主義裡,哪些已不可行?哪些仍待追求?

導論

困惑者指南/東尼•賈德

我們今天的生活方式裡, 有某種非常錯誤的地方。三十年來,我們把追求物質利益的自私行為貼上體面的標籤:事實上,我們對集體目的所剩無幾的理解,就是從這種對物質利益的自私追求而來的。我們知道事物的價格,對於其價值卻沒有絲毫概念。對於一項司法裁定或法案制定,我們不再問:這是善嗎?這公平嗎?這正義嗎?這樣對嗎?這能幫助帶來一個更好的社會或更好的世界嗎?這些從前都是政治唯一關心的問題,即便答案往往並不容易。我們必須重新學著提出這些問題。

當代生活所呈現的這種物質主義與自私,並非內在於人類根本的構成條件(human condition)裡的。許多今天我們看起來很「自然」的東西,都是從一九八○年代才開始的:對創造財富的偏執、對私有化和私人部門的膜拜、貧富差距的擴大等等。而且,特別是伴隨這些現象的修辭:一面倒地讚美不受限制的市場,卻蔑視公部門,以及幻想經濟將永遠成長下去。

我們不能繼續這樣生活下去。二○○八年的小崩潰提醒我們,不受監管的資本主義是它自己最可怕的敵人:早晚資本主義將因為自身的過度貪婪而受到損害,並再一次向政府求救。但如果我們僅僅收拾殘局而沒能有所改變,那麼未來不久我們還會遭遇到更大的顛簸。

然而我們似乎也想像不出替代的辦法。這個窘境也是新的。直到不久之前,自由社會的公共領域的運作,是壟罩在「資本主義」的捍衛者與批判者間的爭論之下的;這些批判者通常被界定為某種型式的「社會主義」。到了一九七○年代,這場爭論對雙方陣營而言大致上都喪失了意義;但是即便如此,「左派—右派」的區別仍然頗為實用,彷彿掛衣服的掛鉤一樣,你可以把關於當代事務的批判意見掛在上面。

在左派這邊,馬克思主義對許多世代的年輕人充滿吸引力,只因為這讓他們能跟眼前的現況保持距離。古典的保守主義這邊情況也差不多:那些不願意放棄長久以來既定秩序的人們在其中找到很好的基礎,來堅持他們對於過快改變的厭惡。但是今天,無論左派或右派都找不到立足點了。

三十年來,學生們一直對我抱怨,「這對你一點也不困難,你們的世代有很多理想跟理念,你們相信某種東西,你們能夠改變一些事,但是『我們』(八○年代、九○年代以及兩千年代的孩子們)什麼都沒有。」確實,這對我們這一代真的不困難,就像對我們的上一世代,一樣地容易。再往前,上一次成群的年輕人對他們生活的空虛、以及對世界的漫無目的表達出與今天類似的挫折與氣餒,是在一九二○年代,歷史家們稱他們為「失落的世代」並非出於偶然。

如果今天的年輕人感到失落,那並不是因為缺乏目標。跟任何大學生或中小學生聊天,你都能列出一長串令他們焦慮的事。事實上,成長中的這個世代對於他們即將繼承的這個世界感到極端的憂慮。伴隨這些憂慮的,還有一種普遍的挫折感:「我們」知道有些事情不對勁,而且有很多東西並非我們所希望的。但是有什麼是我們能相信的呢?我們應該怎麼辦?

跟老一輩的人相比,這種態度的翻轉是很反諷的。回到充斥著自信與激進教條的年代,年輕人完全不會感到徬徨與不確定。六○年代典型的語調都帶著幾近傲慢的自信:我們完全知道該怎麼改造世界。就是因為這種不夠資格的傲慢,後來才出現了反動力量的反擊;如果左派能夠重新恢復勢力,應該要更謙虛一點。但是不管怎樣,如果你想解決問題,你得先能把問題指出來。

這本書是為大西洋兩岸的年輕人而寫的。對於我一再提到社會民主主義(social democracy),美國的年輕人也許會感到奇怪。這是美國這邊很少被提到的。當報人與評論者提倡對社會福利做更多公共開支時,他們更常形容自己是(也被他們的批評者形容為)「自由主義者」(liberals)。但是這製造了一些混淆。自由主義是一個值得崇敬與尊重的標籤,我們全都應該為身上有這個標籤而感到驕傲。但是就像一件設計精良的外套,這個標籤含藏一些表面上沒有展示的東西。

自由主義者反對干預他人事務,他會容忍異議的態度與反傳統的行為。考察歷史,自由主義者從來就是贊同我們的生活不應該受其他人干預,讓個體享有最大的空間,能依照自己的選擇來生活與發展。今天這類態度最極端的型式,常常被跟「自由論者」 關聯起來,但是這個辭彙很大程度是沒有必要的。絕大多數真正的自由主義者的基本態度是不去干預其他人的。

社會民主主義者(social democrats),在另一方面,卻是某種混合體。他們跟自由主義者同樣致力於文化與宗教的寬容。但是在公共政策上,社會民主主義者相信,為集體的善進行集體行動既是可能的,也是一種優點。像大多數自由主義者一樣,社民主義者支持累進稅率,以便支應公共服務以及其他一般個人無法自行負擔的社會財。不過,兩者的差異是,許多自由主義者把這類徵稅或公共支出視為必要的惡,而社民主義者所設想的美好社會,卻從一開始就要求政府與公共部門必須扮演更大的角色。

不難了解的是,社民主義在美國是難以推銷的。我的一個目標是,提議政府能夠在我們的生活中扮演強化的角色,而同時又不致威脅到我們的各項自由,而且主張,我們既然在可預見的未來都無法沒有政府,就應該好好想想,我們想要的是哪一種政府。不管怎麼說,在整個二十世紀裡美國所制定的最好的法律與社會政策(也就是今天有人以效率與「少一點政府」之名而強力要求我們廢除的那些東西),在實踐的層次上,對應的就是歐洲人向來所說的「社民主義」。我們的問題不在於該做什麼,而在於該如何談論這件事。

歐洲的困境跟我們有點不一樣。許多歐洲國家長期以來都實行某種類似社會民主主義的制度,但是他們已經忘記該怎樣鼓吹這件事。今天的社會民主人士都在防衛與辯護,而那些主張歐洲模式過於昂貴或在經濟上無效率的評論者,已經不再受到挑戰了。不過,福利國家在受益人之間受歡迎的程度不曾稍減。如果說要廢除公共衛生服務、終止免費或補助的國民教育或縮減大眾運輸與其他重要公共服務的提供,你在歐洲找不到任何一個選區會支持這種主張。

我想要同時挑戰大西洋兩岸的傳統見解。誠然,我想打的目標已有明顯的軟化。本世紀最初的幾年裡,「華盛頓共識」(Washington consensus)占據著主流地位。不管走到哪裡,你都能遇到一位經濟學家或「專家」向你闡釋,撤銷管制、小政府以及低稅率有哪些優點。彷彿是這樣,公部門能做的任何事,私人個體都能做得更好。

這套華盛頓信條在所有地方都受到意識型態啦啦隊的歡迎:從在「愛爾蘭奇蹟」(即「塞爾提克之虎」〔Celtic tiger〕的房地產泡沫暴漲)中獲取暴利的人,到前共產主義歐洲信奉教條主義的極端資本主義者。就算是「老歐洲人」也被這一波風潮席捲。歐盟的自由市場計劃—所謂的「里斯本策略」(Lisabon agenda)、法國與德國政府熱衷推動的種種私有化計劃,這一切都證明了這種信條的影響力,被法國評論界形容為新「唯一思想」(pensée unique)。

今天我們已經見到部分的覺醒。為了防止國家破產以及大批銀行倒閉,許多政府與央行總裁們已經顯著地進行了政策翻轉,慷慨地投注公共預算以追求經濟的穩定,而且果斷地將瀕臨倒閉的公司納入政府接管。一群原先拜倒在米爾頓.傅利曼(Milton Friedman)及其芝加哥同事們腳底下的自由市場派經濟學者,為數可觀地排成負荊請罪的隊伍,重新宣示要忠誠地紀念約翰.梅納德.凱因斯(John Maynard Keynes)。

這些都令人非常滿意。但這幾乎算不上思維革命。剛好相反:如歐巴馬政府回應所顯示的,這些返回凱因斯經濟的動作不過是戰術撤退。新工黨(New Labour)的情況也大致相同,他們跟從前一樣普遍關注私部門,特別是倫敦的金融市場。誠然,這場危機造成的效應之一,就是降低了歐洲人對「英美模式」的熱情,但是最主要的得利者同樣是那些中間右派政黨,而曾一度熱切仿效華盛頓共識的也就是他們。

簡言之,我們實際上需要強勢的國家與干預型政府,這一點無需爭辯,但是沒有人「重新思考」這樣的政府該是什麼模樣。大家仍然明顯地不願意為了集體利益或原則的緣故,為公部門辯護。引人注目的是,在金融崩潰後歐洲進行的一連串選舉裡,社會民主政黨得票的狀況都很糟糕;儘管市場崩潰了,他們卻拿不出比別人更好的辦法來因應。

如果左派要重新成為可以被認真考慮的選項,就必須找到自己的聲音。有太多值得憤怒的事:財富與機會的不平等日益擴大;階級與權貴的不正義;國內與國外的經濟剝削;阻塞民主政治血脈的腐敗、金錢與特權。但是如果只是指出「體制」的缺失然後就撤退,像判處耶穌釘十字架的行政長官彼拉多(Pilate)那樣,在現在是不夠的,那等於是對後果的漠不關心。過去數十年左派總是不負責任地使用討好群眾的修辭,現在這一套已經行不通了。

我們已經來到一個不安全的時代—經濟不安全,人身不安全,政治不安全。我們大多數人對此並沒有警覺,但這並不能帶來安慰:一九一四年時很少人預料到,他們的世界將徹底崩潰,經濟與政治的災難將隨之而來。不安全會孳生恐懼。而恐懼—對改變的恐懼,對衰敗的恐懼,對陌生人以及不熟悉的世界的恐懼—正在腐蝕信賴與互相依賴,也就是市民社會存在的基礎。

一切改變都會製造破壞。我們已經看到,光是恐怖主義的幻覺就足以讓穩定的民主社會陷於混亂之中;氣候變遷將會帶來更劇烈的影響。人們將被迫倚靠國家的資源。他們將尋求他們的政治領導者與民意代表來提供保護,他們將要求這個開放社會站到被檢討的位置上,要求為了「安全」必須犧牲自由。人們的選擇將不再是政府或市場,而是只能在兩種政府之間選擇一個。因此,重新思考政府的角色,是我們義不容辭的任務。如果我們不這麼做,別人就會代我們決定。

下面提出的論述,最早是我在二○○九年十二月《紐約書評》上的一篇文章中概略擬定的。在那篇文章發表之後,我得到許多有意思的評論與建議,其中有一位年輕的同事給我提供了深思熟慮的批判。她寫道,「你那篇文章最令人感到當頭棒喝的,不完全是內容,而更是形式。你說到對我們在政治上默不做聲感到憤怒;你寫到有必要對我們由經濟驅動的思考方式做出異議,以及迫切需要找回一種對倫理議題有所了解的公共對話。現在已經沒有人這樣講話了」。因此我寫了這本書。

第六章 未來事務的樣態(節錄)關於政府 如果我們真的將見證一個政府重新抬頭的時代,將見到人們更強烈地需要那些只有政府才能提供的安全與資源,那麼我們就得更加關注政府可以做那些事情。過去半個世紀的混合經濟已經讓年輕的一代把安定視為理所當然,而且還要求來自政府的「妨礙」應該排除,包括賦稅、規範、以及普遍說來政府的一切干預。這種裁減公部門的要求,在已開發世界的大多數地方都成了預設的政治語言。 但是只有政府才能以必要的規模來對全球化競爭所造成的困境做出回應。這些困境不是任何一個民間的企業主或單一產業能夠掌握的挑戰,遑論著手處理甚至解決。私部門對此最多能做的,也只是進行短期遊說,以挽救特定工作,或向他們偏好的部門提供保護──通常被冠在國有事業或公共服務頭上的那些病症與無效率的問題,得到的正好也是一樣的藥方。 晚期維多利亞的改革者跟他們二十世紀自由派的後繼者,在著手面對市場的缺陷時,都仰賴政府的干預。如果一項改革目標不能被期待在市場中「自然」發生,就必須通過計劃、管理以及──在必要的時候──由上而下的強制手段來實現。(實際上,他們要處理的「社會問題」從一開始就是被市場的自然運作製造出來的,所以本來就不能指望市場會自然實現他們的目標)。 今天我們面臨的是一個類似的困局。在過去三十年的期間裡我們縮減了國有事業與公共服務的規模,現在卻發現我們自己事實上希望政府採取重大行動,規模堪比上一次經濟大蕭條的時代。不受節制的金融市場──以及少數人不成比例的高額利得與如此多人的損失構成的駭人反差──引來的批判聲浪,已經迫使各國政府必須介入。但是從一九八九年起,我們一直在慶祝終於擊倒了大政府主義,也因此找不到適當的立場來對我們自己解釋,到底為什麼我們還需要政府介入,又是為了什麼目的。 我們需要再度思考政府是怎麼回事。畢竟,我們一直都有政府。在美國,即使這個最喜歡在人民事務中藐視政府角色的國家,華盛頓也支持甚至資助了一些其所選定的市場參與者:鐵路大亨、小麥農夫、汽車製造商、航太工業、鋼鐵廠以及其他許多部門。不管美國人天真地相信什麼,他們的政府一向都把手指插在經濟的大餅裡。美國相對於所有其他已發展國家不同之處,一直是他們廣泛相信這個與事實相反的信念。

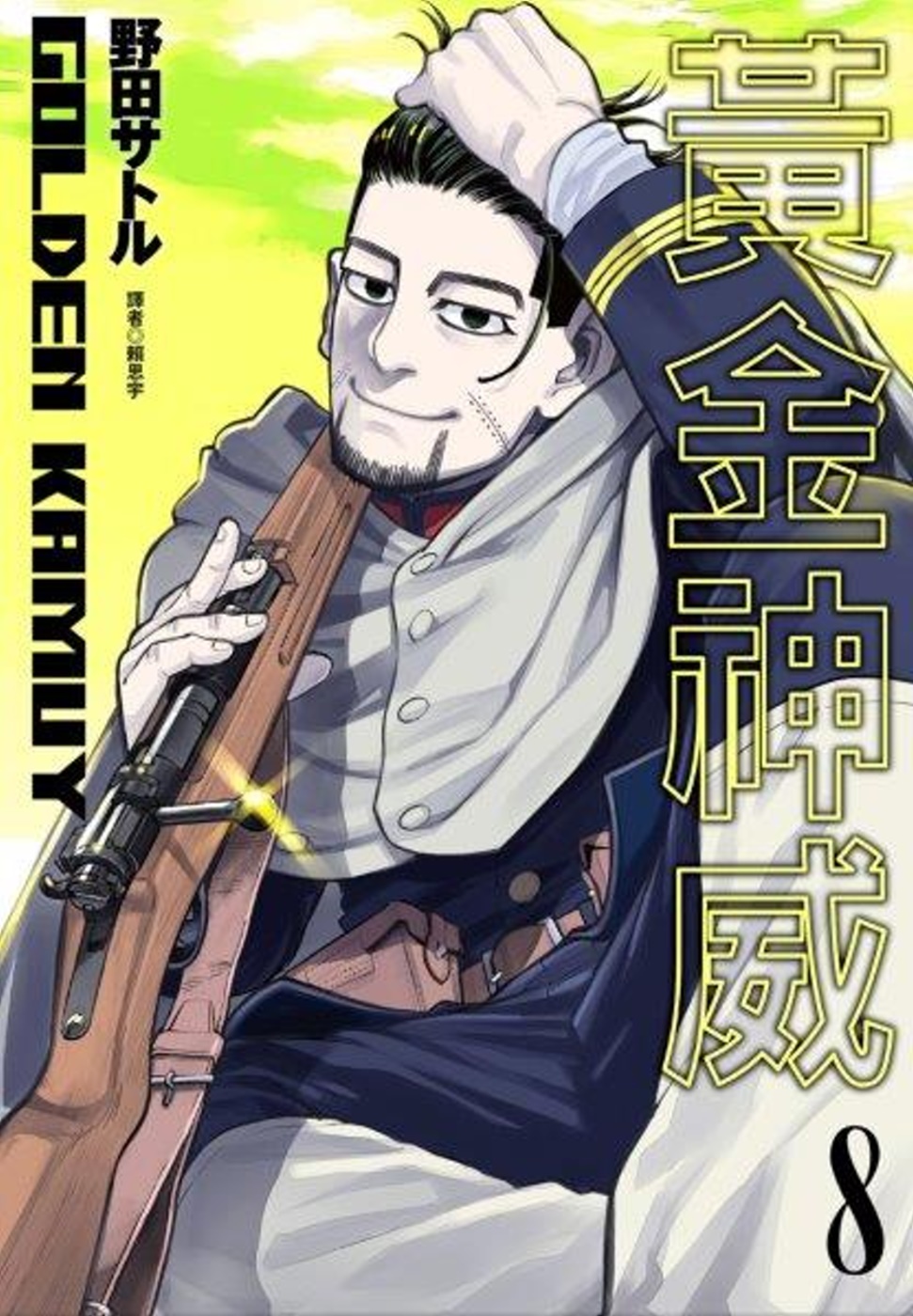

黃金神威(10)

黃金神威(10) 黃金神威(07)

黃金神威(07) 黃金神威(14)

黃金神威(14) 黃金神威(08)

黃金神威(08) 黃金神威(02)

黃金神威(02) 黃金神威(16)

黃金神威(16) 黃金神威(17)

黃金神威(17) 黃金神威(04)

黃金神威(04) 夢之雫、黃金鳥籠 12

夢之雫、黃金鳥籠 12 黃金神威(09)

黃金神威(09)